Les forces lors de la course

La technique de course d’un athlète valide et d’un invalide diffère, car la prothèse ne reproduit pas les mêmes forces qu’une jambe biologique. Nous avons donc, dans cette partie, essayé de visualiser les différences entre la course d’un valide et celle d’un invalide. Nous réutiliserons des données obtenues avec Avimeca lors de la première partie.

Le départ

Comme nous avons pu le constater lors de l’étude Avimeca, l’accélération d’Oscar Pistorius, bien que moins importante, lui permet d’atteindre une vitesse supérieure a celle de Christophe Lemaitre. Nous nous sommes donc demandés pourquoi les sprinteurs invalides prennent-ils un départ si lent.

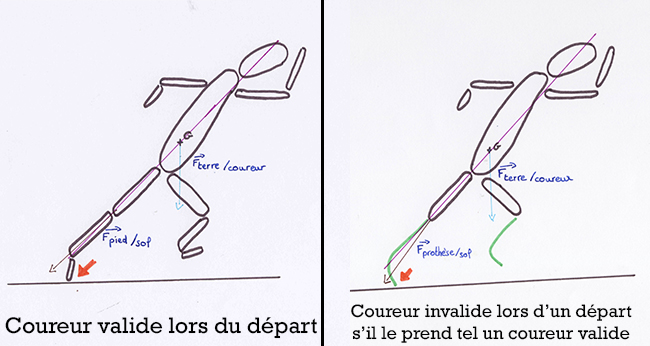

Nous avons fait un arrêt sur image lors de la course d’un valide et représenté sur des schémas la position optimale pour augmenter son allure en début de course :

Pour commencer, nous n’avons représenté sur ces schémas uniquement les informations qui nous intéressaient : la ligne de charge (représentée en violet et passant par le point G), la force qu’applique la jambe sur le sol (le vecteur marron), le centre de gravité des coureurs (le point G), les prothèses du coureur invalide (en vert) et l’action de la Terre sur le coureur, soit la pesanteur (le vecteur bleu clair).

Nous avons introduit dans le paragraphe précédent la notion de ligne de charge. Il s’agit en fait d’un axe sur lequel l’ensemble des membres du corps sont alignés. Il passe par le centre de gravité G. C’est la position, pour une personne valide, dans laquelle elle est le plus en équilibre. Nous pensons qu’un athlète qui se propulse avec sa jambe le long de cet axe allie au mieux la puissance et l’équilibre. (Voir le schéma « Coureur valide lors du départ»)

Il faut donc qu’il abaisse son corps de manière à aligner son buste avec ses jambes. En observant cela, nous avons pu alors proposer la théorie suivante :

Pour un athlète handicapé, se positionner de cette manière risque de le déséquilibrer, car il se propulsera alors sur la bordure de ses lames. (Voir le schéma « Coureur invalide lors d’un départ si il le prend tel un coureur valide »). De plus, il serait aussi en déséquilibre (son équilibre étant déjà précaire car il n’a pas de sensation dans ses prothèse) si il ne s’aligne pas sur la ligne de charge. Il doit donc courir plus redressé que ses concurrents et réduire ses foulées, ce qui ralenti son départ.

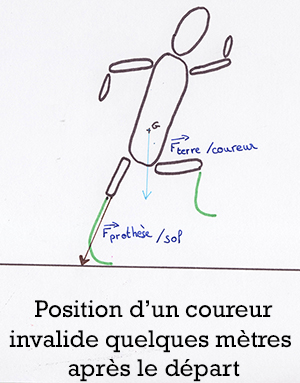

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons visualisé de nouveau une vidéo, d’un coureur invalide, équipé de lames de carbone. Nous avons ensuite dressé un schéma, dont la légende est la même que sur les schémas précédents :

Sa position est telle que nous l’avons prévu, ce qui nous laisse à penser que notre hypothèse est juste.

Lors d’un départ, l’incapacité d’Oscar Pistorius à se pencher trop en avant pour accélérer rapidement constitue pour lui un lourd désavantage.

La foulée

Une étude scientifique chargée par l’IAAF (International Association of Athletics Federations) avait pour but de démontrer qu’Oscar Pistorius n’était pas en désaccord avec la règle 144.2 du code de l’IAAF, qui dit :

« tout dispositif technique incluant des ressorts, des rouages, ou tout autre élément qui confère un avantage à un athlète par rapport à celui qui n'en utilise pas ».

Cette étude a déterminé qu’Oscar Pistorius était avantagé, mais l’exactitude des résultats annoncés par cette étude a été mise en doute par le tribunal arbitraire du sport et l'athlète a été autorisé à courir avec les valides.

Une de leurs hypothèses nous intéresse et nous tenterons donc de vérifier son exactitude. La voici :

Les mécaniques du sprint d’un valide et d’un invalide sont les mêmes, car les prothèses sont élaborées de telle façon qu’elles reproduisent la fonction amortissement/ressort d’une jambe biologique.

Nous avons pensé que la foulée est représentative d’une technique de course. C’est pour cela que nous l’avons choisie pour illustrer cette hypothèse.

Les étapes de la foulée

Les étapes de la foulée se découpent en quatre phases et deux temps. Nous expliquerons comment se déroule la foulée pour un athlète valide, puis nous procèderons à une étude de la foulée d’Oscar Pistorius. Nous supposons que si nous n’observons pas de différences lors de certaines phases de course durant l’étude, c’est qu’Oscar Pistorius et le coureur valide ont la même foulée.

Phase d’appui (reprise de l’appui)

Durant cette phase, l’athlète ramène rapidement la jambe libre (ici sa jambe droite) vers l’avant et son talon vers le sol; puis pose d'abord son talon, en pliant legerement la jambe afin d'amortir le contact avec le sol, et d'emmagasiner l'énergie élastique pour la libérer par la suite pendant l'impulsion.

Le buste et la tête de l'athlète sont droits et le bassin est légèrement vers l’arrière par rapport à son appui au sol.

Phase de soutien (phase ascendante)

La tête est le buste sont verticaux par rapport à l'appui, et la flexion de la jambe non libre est plus importante. La jambe libre est fléchie et le talon est au niveau des fesses. Cette phase se termine lorsque le bassin dépasse la verticale de l’appui.

Phase de l’impulsion (phase ascendante)

Le genou libre monte près de l’horizontale. Cette phase se termine dès que l'appui quitte le sol. Il se propulse ainsi avec sa jambe non libre, en contratant les muscles de celle-ci.

Du début de la phase d’appui à la fin de la phase d’impulsion, le coureur devrait déplacer son bassin d'une distance environ égale à la longueur de sa jambe.

Phase de suspension (phase descendante)

Le haut du corps reste en position droite. Le coureur n'a aucun appui avec le sol, ses épaules et ses bras sont relâchés et sa jambe arrière revient vers l’avant en flexion relâchée (il ne contracte pas sa jambe et utilise au minimum ses muscles).

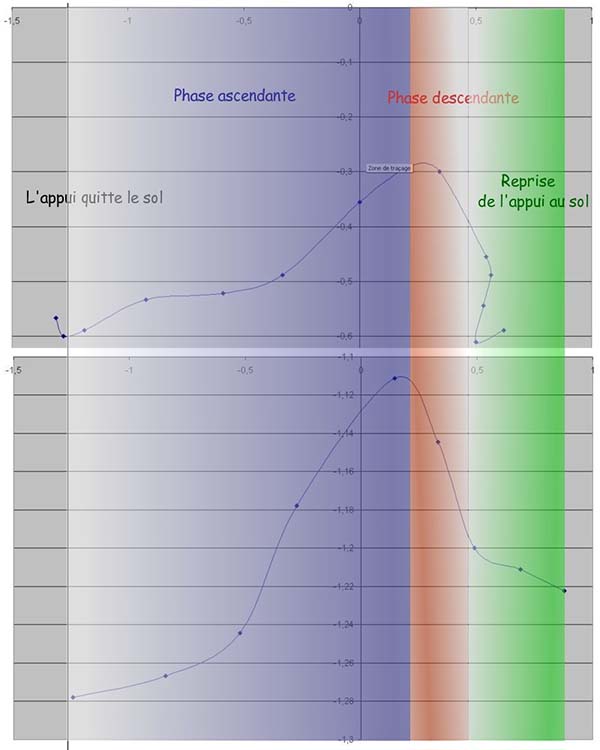

Nous allons à présent passer à l’étude de la foulée d’Oscar Pistorius. Nous avons choisi pour cette étude de comparer la foulée d’Aurélien à celle du coureur invalide. Nous avons pour cela employé le logiciel REGAVI, qui est un logiciel de pointage image par image. Nous avons pointé l'articulation du genou d'Aurelien et celle d’Oscar Pistorius.

Notre niveau d’entrainement n’étant évidemment pas le même, ces deux courbes ne sont comparables que par leur allure générale. Afin de faire ressortir les différentes phases, nous les avons mises en couleurs.

En haut, le pointage du genou d'Aurélien et en bas celui de Pistorius

Tout d’abord, nous remarquons que durant la phase d’ascendante, Aurélien est à peu près constant. Il soulève son genou lentement et de manière régulière, tandis qu’Oscar Pistorius soulève sa jambe plus lentement qu’Aurélien d’abord, puis plus violemment que lui. On pense que cela est dû a l’effet ressort de la prothèse qui reprend sa forme avec un temps de retard.

On remarque ensuite lors de la reprise du contact avec le sol un inversement de la courbe. Il s’agit en fait de l’amortissement du pied. On constate aussi (au grand regret d'Aurélien) qu’Oscar Pistorius, bien qu’ayant la longueur des phases ascendante et descendante, a une foulée bien plus longue qu’Aurélien. Si on était parvenu à afficher la fin de la foulée d’Oscar Pistorius, on aurait pu remarquer que sa prothèse n’amortissait pas mais s’affaissait, en accumulant de l’énergie.

Oscar Pistorius a une foulée plus longue mais aussi une phase ascendante décomposée clairement en deux parties. Cette étude de la foulée semble donc bien indiquée qu’Oscar Pistorius a une course différente de celle d’un valide. L’étude aurait raison concernant ce point.

Ci-dessous, nous avons réalisé une étude de la foulée sur deux coureurs :

| Coureur valide | Coureur non valide | |

|---|---|---|

| Durée d'une foulée (s) | 0.320 | 0,340 |

| Distance d’une foulée (m) | 2,83 | 2,91 |

| Temps de contact au sol (s) | 0,10 | 0,12 |

| Vitesse de course moyenne (km/h) | 31,8 | 31,7 |

Nous observons donc qu’un coureur invalide passe plus de temps le pied au sol. Il a une foulée qui dure plus longtemps, mais qu’il compense cela en parcourant plus de distance en une foulée.

Nous pouvons donc dire qu’un athlète invalide, comme il passe passe plus de temps au sol (il y a donc plus de frottements), la prothèse propulse mieux et lui permet d'avoir des foulées plus longues.

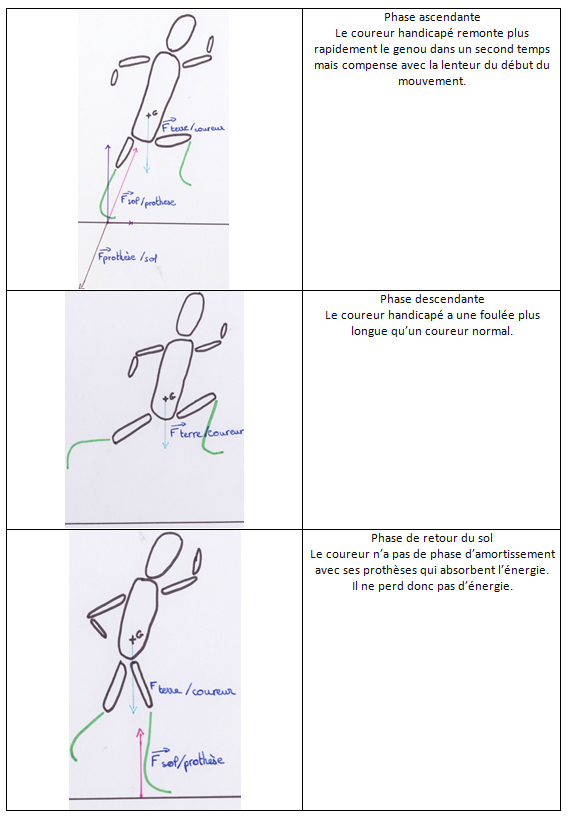

Les forces durant la foulée

Cette partie se veut être un bilan de ce que nous avons vu précédement sur la foulée. Elle représentera les forces qui s’exercent sur les coureurs. Cette partie sera peut être plus proche d’un exposé que d’une démarche expérimentale.

Nous allons, dans les schémas qui suivent, utiliser les vecteurs pour décrire des forces qui découlent de la troisième loi de Newton. Un instant rappel s’impose donc :

La troisième loi de Newton énonce donc que « Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée »

La troisième loi peut-être d'ailleurs expérimentée en accrochant ensemble deux dynamomètres (instrument destiné à la mesure d'une force) et en les tirant : on s'apperçoit alors que les forces indiquées sont égales sur les deux dynamomètres.

La troisième loi peut-être d'ailleurs expérimentée en accrochant ensemble deux dynamomètres (instrument destiné à la mesure d'une force) et en les tirant : on s'apperçoit alors que les forces indiquées sont égales sur les deux dynamomètres.

En soit, cela veut dire que pour avancer, un athlète prend appui sur le sol. Son pied exerce sur le sol une force Fpied/sol (noté Fp/s) dirigée vers le bas et vers l’arrière. Selon la troisième loi de Newton, le sol exerce sur le pied de l’athlète une force R appelée réaction du sol et directement opposée à la force Fp/s.

→ →

R= - Fp/s

Il est commode de décomposer la réaction du sol en ses composantes Rn (flèche violette horizontale) perpendiculaire au sol, et Rt (flèche violette verticale) parallèle au sol.

→ → →

R=Rn+Rt

La composante Rn dirigée vers le haut empêche la jambe de l’athlète de s’enfoncer dans le sol. La composante Rt, qui a le sens du mouvement, déplace l’athlète vers l’avant. Cette composante est une force de frottement, elle n’existe que lorsque les surfaces en contact sont rugueuses. En l’absence de frottements (semelles fines sur une patinoire), il est impossible d’avancer (ce qui est vrai aussi bien pour les athlètes valides que pour les non-valides)

Dans cette partie sur les forces, nous avons déterminé qu’Oscar Pistorius est désavantagé au départ. Cependant sa technique de course n’est pas celle du sprint d'un athlète valide mais plutôt d’une « foulée bondissante ». Ce n'est donc pas comparable, on pourrait presque dire qu'il ne participent pas à la même discipline.

A première vue, il ne faut pas qu’Oscar Pistorius participe aux JOs avec les valides, car il est absurde de faire concourir ensemble deux sportifs dont la mécanique du sprint n'est pas comparable.